Die Horror-Regisseure der alten Schule sind von Trends und Konventionen eingeholt worden. Das Zeitalter der radikalen Gesellschaftsparabel ist vorüber, an die Hoopers („Texas Chainsaw Massacre“) und Romeros („Dawn of the Dead“) erinnern meist nur die Neuverfilmungen ihrer wegweisenden Werke. Auch Wes Craven hat den modernen Horrorfilm geprägt, von „Last House on the Left“ bis „Nightmare on Elm Street“ Maßstäbe gesetzt und dem Genre mit „Scream“ neuen Nährboden geschenkt. In diesem Pflanzen junge Regisseure unentwegt Ableger, die in Form und Inhalt aber kaum über obligate Klischeefestigung hinaus gelangen.

Die Horror-Regisseure der alten Schule sind von Trends und Konventionen eingeholt worden. Das Zeitalter der radikalen Gesellschaftsparabel ist vorüber, an die Hoopers („Texas Chainsaw Massacre“) und Romeros („Dawn of the Dead“) erinnern meist nur die Neuverfilmungen ihrer wegweisenden Werke. Auch Wes Craven hat den modernen Horrorfilm geprägt, von „Last House on the Left“ bis „Nightmare on Elm Street“ Maßstäbe gesetzt und dem Genre mit „Scream“ neuen Nährboden geschenkt. In diesem Pflanzen junge Regisseure unentwegt Ableger, die in Form und Inhalt aber kaum über obligate Klischeefestigung hinaus gelangen.

Eine Ausnahmeerscheinung ist Alexandre Aja. Sein zweiter Spielfilm „High Tension“ ließ aufhorchen und verblüffte durch eine frische Inszenierung und kompromisslose Härte. Dass Aja mit „The Hills have Eyes“ nun ein US-Remake des gleichnamigen Craven-Klassikers vorlegt, darf ruhigen Gewissens als Genugtuung verstanden werden. Der soziokulturelle Spiegel von einst hat im zeitgenössischen Horror seine Funktion verloren. Umso wichtiger ist es, die archaische Wucht der Originale zu bewahren. Der erst 27-jährige Franzose erweist sich als würdiger Nachfolger und spickt sein Hollywood-Debüt mit atemloser Spannung und ausufernder Gewalt.

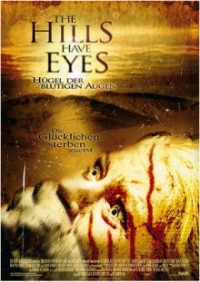

„The lucky ones die first“ verspricht das Plakat – und behält angesichts der schonungslosen Tortur der Protagonisten Recht. Auf dem Weg in die Ferien nimmt die Familie des ehemaligen Polizisten Bob Carter (Ted Levine, „Monk“) eine Abkürzung durch die Wüste und gerät unvermittelt auf die Speisekarte einer atomar verstrahlten Kannibalensippschaft – unter anderem vertreten durch Robert Joy („Land of the Dead“) und Billy Drago („Die Unbestechlichen“). Alexandre Aja, der auch das Drehbuch schrieb, bleibt der Simplizität des Plots treu und hält sich eng an das Original. Da für Subtilität jedoch kaum Platz bleibt, legt er bereits in der Auftaktsequenz den Grundstein für das spätere Blutvergießen.

Auch in der Neuverfilmung wird das intakte Sozialgefüge der Familie attackiert. Eine kritische Reflexion findet nur am Rande statt. Also nutzt der Film die Ausgangssituation für einen zunehmend Adrenalin pumpenden Kleinkrieg in der steinigen Einöde. Im Gegensatz zu Cravens Vision erhalten die deformierten Mörder einen Hintergrund, was die Geschichte um dramaturgisch stimmige Fassetten erweitert. Nachdem das Gefährt der Carters durch Fremdeinwirkung gestoppt wurde, versuchen der armierte Bob und sein ungeliebter Schwiegersohn Doug (Aaron Stanford, „25 Stunden“) in entgegengesetzter Richtung Hilfe zu suchen. Letzterer stößt dabei auf einen mit Autowracks übersäten Atombombenkrater.

Obwohl der Film die Anwesenheit der Mutanten von Beginn an klar macht, resultiert das größte Unbehagen aus Szenen wie diesen. Nach einem dem Original entsprechend behäbigen Anfangsdrittel folgt mit der ersten Angriffswelle auf den gestrandeten Wohnwagen der Carters die konsequent deftige Wende. Wer den Vorgänger nicht kennt, sollte seine Wetten auf potentielle Überlebende nicht zu vorschnell abschließen. Die Grausamkeit jener Sequenz ist für das kommerzielle Kino ein Schlag in die Magengrube. Nicht zuletzt durch den Lauf des großkalibrigen Revolvers, der auf das Baby von Doug und Lynne (Vinessa Shaw, „Melinda & Melinda“) gerichtet wird.

In erstaunlich expliziter Darstellung reduziert sich der Bestand der Familie. Entgegen seinem Naturell ist Demokrat Doug gezwungen, liberale Prinzipien abzulegen und Gegengewalt den Vorzug zu erteilen. Seine Lektion ist hart und er lernt sie erst, als Oberbekleidung und Gesichtsfarbe in blutiges Rot getaucht sind. Weil die Angreifer seine Tochter verschleppt haben, begibt er sich mit dem verbliebenen Familienhund auf die Suche. In einer Geisterstadt, fern der Vorlage die bestechendste Sequenz, wird er fündig. Die atmosphärische Musik von tomandandy („Killing Zoe“), zuvor beschränkt auf abstrakte elektronische Beats, nähert das Ambiente in dieser Phase dem Spaghetti-Western an. Der High-Noon mit Streitaxt und Schrotflinte lässt nicht lange auf sich warten.

„The Hills have Eyes“ ist ein zynischer, intensiv gespielter Schocker, der bestehende soziale Grundfeste erschüttert und das amerikanische Banner auf makabre Weise zweckentfremdet. Mit Kathleen Quinlan (Oscar-nominiert für „Apollo 13“), Dan Byrd („Mortuary“) und „Lost“-Star Emilie de Ravin vortrefflich besetzt, werden Panik und nackte Angst über die Leinwand hinaus spürbar. Allgegenwärtigkeiten des Genres – der Blick auf die Rückbank kann Leben retten – sind unvermeidlich, bleiben aber auf ein verzeihliches Minimum beschränkt. Das Finale mündet trotz verändertem Ausklang in die rote Überblendung des Originals, was den gelungenen Kniefall des Remakes komplettiert. Wes Craven, hier als Produzent tätig, kann zufrieden sein, hat er sein Frühwerk doch in die Hände eines Regisseurs gegeben, der sich wie kaum ein zweiter am Puls der alten Garde orientiert. Von Alexandre Aja darf noch einiges erwartet werden.

Wertung:  (7,5 / 10)

(7,5 / 10)