„Von ihren Liebsten getötet zu werden, ist ihr größtes Glück.“

„Von ihren Liebsten getötet zu werden, ist ihr größtes Glück.“

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts rafft eine Seuche unbekannten Ursprungs weltweit Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren dahin. Kurz vor ihrem Tode überkommt die Betroffenen die sogenannte „Near Death Happiness“, eine Phase euphorischer Glückseligkeit. Nach dem unvermeidlichen Ableben kehren die Mädchen als Zombies zurück – und werden für die Lebenden zur steten Gefahr für Leib und Leben. Die sogenannten Stacys können einzig durch Zerstückelung endgültig beseitigt werden, vorzugsweise in 165 handliche Häppchen. „Romero Repeat Kill Troops“ erledigen das blutige Geschäft, doch scheint die Epidemie das Antlitz der Erde unaufhaltsam zu tilgen.

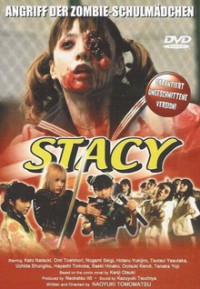

Die Versinnbildlichung jugendlicher Unschuld findet ihre Klimax in den Uniformen japanischer Schulmädchen – eine Imagination, der sich vor allem die Manga- und Pornoindustrie bemächtigt. Nach „Battle Royale“ und „Suicide Circle“ ist „Stacy“ die dritte abseitige Verleihpremiere, die sich jenseits von „Sailor Moon“ und blankem Fleisch auf dieses Bild einlässt. Mit dem Unterschied, dass Naoyuki Tomomatsus („Eat the Schoolgirl“) Film einzig den amateurhaften Versuch unternimmt, Gesellschaftssatire mit Splatter-Spektakel zu kreuzen.

Trotz seiner kurzen Spielzeit von weniger als 80 Minuten und zahlreicher Anspielungen an die Werke von George A. Romero und Sam Raimi – u.a. gibt es in einer der wenigen gelungenen Sequenzen einen Werbespot für „Blues Campbells Right Hand 2“-Elektrosäge – ist „Stacy“ mehr strapazierend als kurzweilig. Die episodischen Handlungsstränge fügen sich kaum zu einer schlüssigen Einheit zusammen, unterschwellige Seitenhiebe werden zumeist von ungezügeltem Gore überlagert. Dabei ist die surreale filmische Absurdität einzig für hartgesottene Gemüter konzipiert – da matscht und suppt, was die Trickkiste im Rahmen der bescheidenen Produktionsbedingungen hergibt.

Die Inszenierung ist so eigentümlich wie Schnitt und Kamerapositionierung. „Stacy“ folgt in keiner Weise klaren Strukturen, was dem Film allerdings erst durch die unpassende Symbiose aus pseudophilosophischen Zwischentönen und zuckenden Gliedern zum Nachteil gereift. Unschlüssig wankt Tomomatsus experimenteller Splatter-Trash zwischen infernalischem Gemetzel und geschmackloser Sozialallegorie. Sicher, eine Abwechslung im meist wenig erwähnenswerten Fach des Untoten-Genres bietet der irre japanische Underground-Streifen allemal, doch drängt sich dahingehend eher Tetsuro Takeuchis maßlos überdrehte Rock´n´Roll-Zombie-Mär „Wild Zero“ auf.

Wertung:  (2 / 10)

(2 / 10)