„What you want and what you get are two different things.“ – Pat Garrett

„What you want and what you get are two different things.“ – Pat Garrett

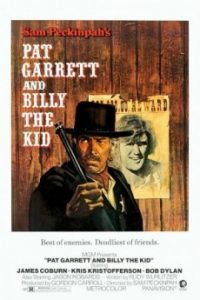

Die Geschichte des berühmten Wildwest-Verbrechers William H. Bonney, besser bekannt als Billy the Kid, hat wiederholt die Fantasie von Filmemachern beflügelt. Einer von ihnen ist Sam Peckinpah, jenes 1984 verstorbene Enfant terrible, das sich hemmungslos Alkohol und Drogen hingab und seinen Ruf als gefürchteter Choleriker in vehementen Streitigkeiten mit Produzenten untermauerte. Mit ihnen disputierte er über kreative Freiheiten und den finalen Schnitt, zog aber meist den Kürzeren. Trotzdem gehen unumstößliche Klassiker wie „The Wild Bunch“ (1968) oder „The Getaway“ (1972) auf sein Konto. Nahtlos in diese Riege fügt sich auch „Pat Garrett jagt Billy the Kid“. Bedauerlicherweise wird der brillante Abgesang auf den klassischen Western bis heute gemeinhin unterschätzt.

Die bittere Lakonie und mit ihr die gesamte Klasse Peckinpahs zeigt sich bereits in der Einleitung: 1909 wird der alternde Pat Garrett (James Coburn, „Die glorreichen Sieben“) in schwarz-weißen Bildern vom Kutschbock geschossen und stirbt in Parallelmontage zu eingegrabenen Hühnern, die 1881 im mexikanischen Grenzgebiet zum Zeitvertreib mit Blei gespickt werden. Hier trifft Garrett auf seinen alten Outlaw-Kumpan Billy (Kris Kristofferson, „Convoy“). Allerdings bewegen sich die beiden mittlerweile auf verschiedenen Seiten des Gesetzes. Garrett, zum Sheriff von Lincoln County aufgestiegen, steht in Diensten der Viehbarone und Landeigner. Die wollen Billy loswerden, um Ruhe in die wirtschaftlich erblühende Region zu bringen. Also gibt ihm Garrett fünf Tage Zeit, um zu verschwinden.

In dieser Gegenüberstellung akzentuiert Peckinpah zentrale Motive seines Oeuvres. Zu diesen zählt der zeitliche Wandel, der das einst grenzenlose Land in umzäunte Parzellen aufteilt. Die damit einhergehende Zähmung des Wilden Westens entzieht Männern wie Billy die Lebensgrundlage. Doch der eingefleischte Sozial-Opportunist stemmt sich gegen die ihn verschlingende Entwicklung. Also wird er festgenommen. Der gottesfürchtige Bob (R. G. Armstrong, „Major Dundee“) will ihn als reuigen Sünder Hängen sehen. Aber den Gefallen tut ihm der freimütige Billy nicht. Stattdessen jagt er ihm eine Ladung Schrot (und Kleingeld) in den Wanst („Keep the change, Bob.“) und türmt. Garrett verfolgt ihn und dünnt dabei die Reihen seiner alten Gefährten aus. Als Billy beschließt, das Ultimatum verstreichen zu lassen und nicht nach Mexiko zu fliehen, ist sein Schicksal besiegelt.

Schusswechsel bleiben eine Randerscheinung, die Peckinpah-typisch in Zeitlupe ausgebreitete Gewalt nebst blutiger Einschüsse nur dosiertes Beiwerk, um Zeit und Figuren in der schroffen Epoche zu verorten. Der äußerst eigenwillige, eher lose Erzählrhythmus begünstigt eine episodische Struktur, die sich im Stile einer Ballade – die Mitwirkung von Folk-Star Bob Dylan als undurchsichtiger Alias bleibt ein deutliches Zeichen – nicht um Tempo, sondern allein den Augenblick schert. Für ein Massenpublikum ist der melancholische, von geschliffenen Dialogen gesäumte Spät-Western denkbar ungeeignet. Grandios arrangierte Szenen und die bestechend aufspielende Darstellerriege machen den abgefuckt poetischen Abgesang auf klassische Hollywood-Mythen allein für aufgeschlossene Rezipienten zum echten Erlebnis.

Dazu bei trägt auch die Ambivalenz der Figuren. Garrett hat keine persönlichen Motive für die Jagd auf Billy. Doch im Gegensatz zu ihm akzeptiert er die neue Ordnung und will sich selbst ein ruhiges Rentenalter ermöglichen. Dass die Mächtigen um John Chisum (Barry Sullivan, „Vierzig Gewehre“), für die er die Drecksarbeit macht, in ihren Methoden kaum besser sind als die zum Abschuss freigegebenen Banditen, bereitet ihm wenig Kopfzerbrechen. So steuert der Film auf eine konsequente Anti-Klimax mit historisch bekanntem Ausgang entgegen. Auf dem Weg dorthin fährt Peckinpah eine Vielzahl renommierter (Genre-)Akteure auf – darunter Harry Dean Stanton („Blue Velvet“), Richard Jaeckel („Chisum“), L. Q. Jones („Leise weht der Wind des Todes“), Slim Pickens („Die Cowboys“), Jack Elam („Zwölf Uhr mittags“), Charles Martin Smith („The Untouchables“), Jason Robards („Spiel mir das Lied vom Tod“) und Emilio Fernández („Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia“).

Neben Autor Rudolph Wurlitzer („Asphaltrennen“) ist auch Peckinpah selbst in einer kleinen Rolle zu sehen: Als Sargmacher verweigert er einen Drink und beschimpft den ihm eigentlich wesensgleichen Garrett, wodurch der eingefleischteste Querulant der New-Hollywood-Ära einen ironischen Abgesang auf sich selbst vorlegt. Dass sein von tiefer Schwermut durchzogener Film in der von ihm präferierten 124-Minuten-Fassung bei der Chefetage von MGM keine Begeisterungsstürme entfachte, bleibt aus kommerzieller Sicht verständlich. Die 1973 gezeigte Kinofassung, die Roger Spottiswoode und Robert L. Wolfe („The Getaway“) um rund 18 Minuten kürzten, hat mit der Vision Peckinpahs wenig zu tun. Um den Film zu retten, zog der Regisseur sogar vor Gericht. Ohne Erfolg.

Glück für die Nachwelt: Peckinpah sicherte die Preview-Fassung, die MGM und Medienunternehmer Ted Turner 1988 für eine TV-Ausstrahlung im Kabelfernsehen freigaben und später fälschlicherweise gar als „Director’s Cut“ vermarkteten. Sie gilt als die Version, die Peckinpahs Vorstellung am nächsten kommt. 2005 erstellte Spottiswoode mit Cutter Paul Seydor („Dark Blue“) die Special Edition, die einer Mischung aus Kino- und Preview-Fassung entspricht, verschiedene Schlüsselszenen jedoch in verändertem Schnitt präsentiert (siehe insbesondere den Auftakt). Das bringt insgesamt wenig Vorteile, selbst wenn Garretts im Turner-Cut fehlende Visite bei seiner Frau integriert wurde. Die macht ihm Vorwürfe („You are dead inside.“), worauf er lediglich Gründe sucht, schnell wieder zu verschwinden. Selbst wenn „Pat Garrett jagt Billy the Kid“ ein wenig unvollendet wirkt, muss er zu Sam Peckinpahs besten Werken gezählt werden – und hat seinen Platz in den vorderen Reihen des Spät-Westerns mehr als verdient.

Wertung:  (9 / 10)

(9 / 10)