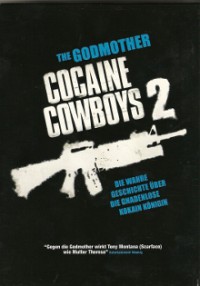

In „Cocaine Cowboys“ arbeitete Billy Corgan Miamis Drogen-Kriege auf. Sein Dokumentarfilm unterhielt auf einer Ebene des plakativen, des reißerischen, mit sensationslüsternem Interesse an verruchten Figuren und ihrer Perspektive auf die blutige Vergangenheit. Nur angedeutet wurde die Bedeutung von Griselda Blanco, einer legendären kolumbianischen Kokain-Baronin, die für die Ermordung von mehr als 200 Menschen verantwortlich sein soll. Mit „The Godmother“ widmet ihr Corgan die Fortsetzung seines Überraschungserfolgs – und überlässt die Erzählung einem Selbstdarsteller.

In „Cocaine Cowboys“ arbeitete Billy Corgan Miamis Drogen-Kriege auf. Sein Dokumentarfilm unterhielt auf einer Ebene des plakativen, des reißerischen, mit sensationslüsternem Interesse an verruchten Figuren und ihrer Perspektive auf die blutige Vergangenheit. Nur angedeutet wurde die Bedeutung von Griselda Blanco, einer legendären kolumbianischen Kokain-Baronin, die für die Ermordung von mehr als 200 Menschen verantwortlich sein soll. Mit „The Godmother“ widmet ihr Corgan die Fortsetzung seines Überraschungserfolgs – und überlässt die Erzählung einem Selbstdarsteller.

Aus dem direkten Umfeld Griselda Blancos, die ob der Rachsucht gegenüber ihren Ehemännern mit dem Spitznamen „Schwarze Witwe“ bedacht wurde, taten sich nur wenige Informationsquellen auf. Rivi, der zu lebenslanger Haft verurteilte Auftragsmörder, zählte zu ihren Vertrauten. Viel zum Mythos beisteuern kann er jedoch nicht. Sein Pulver verschoss Corgan bereits im Erstling. Somit wird Charles Cosby zum Dreh- und Angelpunkt des Films, ein schwarzer Dealer aus Oakland, der über Jahre ein Liebes- und Geschäftsverhältnis zur selbst inhaftierten Blanco pflegte.

Vor der Kamera doziert er breit und nicht ohne Stolz über seinen kriminellen Werdegang. Als Crack in den Achtzigern die Straßen überschwemmte, nutze auch er die Gunst der Stunde. Unterlegt sind seine blumigen Ausführungen mit Archivaufnahmen, Fotomaterial und einem Heimvideo, das Cosby vermutlich für seine mächtige Geliebte aufzeichnete. Die Zeit der Entstehung, mehr noch der Kontext, in dem er das Band anfertigte, bleiben nebulös. Corgan verliert so an Integrität und schafft auch keine strukturelle Geschlossenheit. Die Einbindung von Trickfilm-Sequenzen zur Veranschaulichung verschiedener Morde wirkt dabei so selbstzweckhaft wie überflüssig.

Nach der wortreichen Biographie Cosbys wird kurz auf die Vergangenheit Blancos eingegangen, ihr Aufwachsen in ärmlichsten Verhältnissen, Prostitution, der Einstieg ins Drogengeschäft. Doch über weite Strecken ist es nicht ihre Geschichte, sondern die Cosbys. Unterstrichen von bedeutungslosen Weggefährten, die sich selbstinszenierten Posen hingeben, breitet er die Glorie und den Ruhm des Verbrecherdaseins aus. Mit solch streitbaren Klischees hatte bereits der erste Teil zu kämpfen. „Cocaine Cowboys 2“ jedoch überspannt den Bogen massiv. Unterhaltsam aufbereitet ist die Real Life-Räuberpistole noch immer. Nur mehren das Fehlen von Substanz und der Verzicht auf eine moralische Wertung nur die Fragwürdigkeit.

Wertung:  (6 / 10)

(6 / 10)