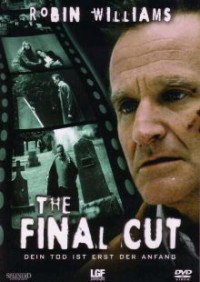

Oscar-Preisträger Robin Williams entfernt sich zusehends vom moralinen Komödien-Onkel und geht vermehrt dazu über, sein Rollenspektrum auf unkonventionelle Projekte auszuweiten. Nach den abgründigen Performances in „One Hour Photo“ und „Insomnia“ markiert „The Final Cut“ bereits den dritten Film seit 2002, in dem sich Williams entgegen seines Profils als gebrochener Charakter präsentiert.

Oscar-Preisträger Robin Williams entfernt sich zusehends vom moralinen Komödien-Onkel und geht vermehrt dazu über, sein Rollenspektrum auf unkonventionelle Projekte auszuweiten. Nach den abgründigen Performances in „One Hour Photo“ und „Insomnia“ markiert „The Final Cut“ bereits den dritten Film seit 2002, in dem sich Williams entgegen seines Profils als gebrochener Charakter präsentiert.

In unbestimmter Zukunft kann jedes Detail, jeder Augenblick im Leben eines Menschen aufgezeichnet und gespeichert werden. Dies geschieht durch sogenannte „Zoe Chips“, noch vor der Geburt in den Körper implantierte Mikrochips. Nach dem Tod schneiden spezielle Cutter aus den Erinnerungen Verstorbener Videos für die trauernden Anverwandten zusammen. Der beste seiner Zunft ist Alan Hackman (Williams), traumatisierter Einzelgänger im Dienste der Zoe Corporation.

Als dieser aus den Erinnerungen des Firmengründers einen Clip zusammenschneiden soll, stößt er auf Ereignisse, die mit seinem eigenen Leben und einem tragischen Kapitel seiner Vergangenheit in unmittelbarer Verbindung stehen. Zudem setzt eine opportunistische Untergrundorganisation unter Führung des undurchsichtigen Fletcher (Jim Caviezel, „Die Passion Christi“) alles daran, den wertvollen Zoe Chip in ihre Hände zu bekommen.

In ruhigen, unspektakulären Bildern erzählt Regiedebütant Omar Naim die Geschichte einer Welt im Zwiespalt aus menschlicher Würde und allmächtiger Technologie. Der Erzählrhythmus ist dabei von eben solcher Elegie gezeichnet wie das differenzierte Spiel der guten Akteure. Zwar sucht man Identifikationsfiguren im Rahmen von „The Final Cut“ vergebens, doch lohnt der Film allein wegen Robin Williams‘ Aufforstung seiner vielschichtigen Performance des Sy Parrish in Mark Romaneks „One Hour Photo“. An seiner Seite überzeugt neben Kino-Christus Jim Caviezel Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino („Geliebte Aphrodite“).

Der philosophische Ansatz der fragwürdigen selektiven Erinnerungsstückelung tritt alsbald in den Hintergrund und weicht einem nicht immer schlüssigen Thriller-Subplot. Die Legitimation der Cutter, im Dienste der Hinterbliebenen einzig die guten Seiten verstorbener Menschen aufzuzeigen, bleibt vage beleuchtet. In dieser Hinsicht erscheint Omar Naims Erstling unentschlossen, obgleich die Unvorhersehbarkeit der Inszenierung einen gewissen Reiz mit sich führt. „The Final Cut“ ist ein Film der Gestik, es geht nicht um Effekte oder das Bedienen von Klischees. Im Vordergrund stehen die Charaktere, deren Ausleuchtung dank der guten Darsteller glaubhaft gelingt.

Die stille Mischung aus Sci-Fi-Thriller und Drama ist mehr die Studie eines zerrissenen Charakters, denn düstere Zukunftsutopie. Kameramann Tak Fujimoto („Gladiator“, „The Sixth Sense“) verleiht der schwermütigen Imagination Charakter, kehrt das Innere der Protagonisten in blassen Farben nach außen. Dabei greift er neben subjektiver Handkamera auch auf das Stilmittel des Split-Screens zurück. „The Final Cut“ ist kein Film für ein Massenpublikum. Der Ablauf der Handlung bleibt stückhaft, das Ende windet sich in unaufdringlicher Tragik. Diese Gefühlskälte mag auf den Betrachter abschreckend wirken, führt sie doch wie ein roter Faden durch die gesamte Spielzeit. Sich darauf einzulassen ist ein Wagnis, belohnt wird es mit anmutig visualisierter Schwermut.

Wertung:  (6,5 / 10)

(6,5 / 10)