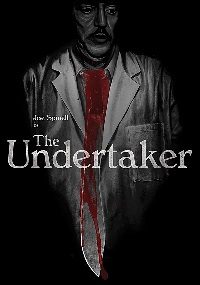

In seiner letzten Hauptrolle bescherte der 1989 verstorbene Joe Spinell dem sleazigen Horror eine weitere bizarr überzogene Galavorstellung. Vom Rest des Films, den die Produzenten Frank Avianca („Ein Mann greift zur Waffe“) und Steve Bono („The Legend of Nigger Charley“) sowie Kameramann Richard E. Brooks („Blood Rage“) und Autor William James Kennedy („Lewisburg“) unter dem Regie-Pseudonym Franco De Stefanino inszenierten, kann das bestenfalls schwerlich behauptet werden. Denn jenes Spät-80’s-Vehikel „The Undertaker“ (dt. Alternativtitel: „Das Leichenhaus des Grauens“) ist nur zu offenkundig ein schnell und billig heruntergekurbelter Abklatsch von Spinells größtem Erfolg, dem rabiaten Kult-Klassiker „Maniac“ (1980).

So lässt ihn auch die späte Kopie als eiskalten Psychopathen, namentlich Roscoe, unschuldigen Frauen nach Leib und Leben trachten. Nekrophiles Begrapschen inklusive. Passend fügt sich ins Bild, dass der Finsterling ein Bestattungsinstitut im Nirgendwo von New Jersey betreibt, dessen abgewrackt schimmeliger Keller durch in Plastiksäcken verstaute Leichen verziert wird. Wenn er des nachts menschlicher Beute nachstellt, ist die subjektive Kamera willkommenes – und nahezu einziges – Stilmittel. Dabei wird aus dem Off derart schwer geatmet, dass der Verdacht vorrangig auf chronischem Asthma ruht. Gerade wegen des schimmeligen Kellers. Manche Opfer schlachtet Roscoe regelrecht. Andere tötet er subtiler, ohne mörderischen Anschein, um seine berufliche Zukunft zu sichern.

Technisch erweist sich „The Undertaker“ als weitgehend unzulänglich. Der Schnitt bleibt ohne Sinn für Tempo und Rhythmus und die Ausleuchtung wirkt derart unnatürlich, dass die Scheinwerfer manchen Darsteller augenscheinlich zum Schwitzwasserlieferanten degradieren. Aber auch sonst bleibt die Umsetzung vorrangig schludrig. Wenn Roscoe die Sekretärin mit einer Injektion ins Ohr tötet, ist klar zu erkennen, dass einerseits die Nadel fehlt und die tödliche Injektion andererseits abseits des Körpers verabreicht wird. Wem das noch nicht genügt: Das Gros der Schauspieler/innen agiert hölzerner als jeder Bettpfosten. Zur Veranschaulichung genügt bereits die unpassende, angeblich nicht einmal im Drehbuch vorgesehene Eröffnungssequenz, bei der eine Reifenpanne erst über den Umweg eines Vergewaltigungsversuchs bei der (körperlich auszughaften) Vorstellung Roscoes landet.

In voller Glorie tritt der bevorzugt irre (auch mal direkt in die Kamera) glotzende Spinell erst nach rund zehn Minuten in Erscheinung und reißt den Film – trotz oder gerade wegen manch trunkenhaft dahergelallter Dialogszene – unverzüglich an sich. Allein, es nutzt nicht viel. Damit sich überhaupt eine Art Plot entwickelt, belauscht Roscoes Neffe Nick (Patrick Askin, „Malibu Moon“) eine geständige Alleinunterhaltung des Onkels und setzt fortan alles daran, ihm das Handwerk zu legen. Streng genommen könnte der Horror-Murks damit nach einer knappen Viertelstunde vorüber sein. Ist er aber nicht. Denn in der Folge versucht Nick seine Lehrerin Pam (Rebecca Varon) davon zu überzeugen, dass die im Unterricht behandelte Nekrophilie beim Oheim durchaus eklatante Ausprägung erfährt.

Exakt diesen Verdacht hegt auch ein Kinomitarbeiter und Hobby-Ermittler (Francis D. Poeta), der sich an Roscoes Fersen heftet, weil sich dieser regelmäßig Inspiration von einem auf großer Leinwand konsumierten Gore-Schocker verschafft. Aber auch das führt, wie so vieles an „The Undertaker“, zu bedeutungsleeren Szenen, die partout kein Ende nehmen wollen. Anders als „Maniac“ ist der fade Nachklapp nicht einmal erschütternd brutal. Zwar wird vereinzelt ruppig gestorben, für die offensichtlichen Versäumnisse des Vorlaufs entschädigt das, zumal mau getrickst, aber keineswegs. Die Suche nach, geschweige denn das Warten auf diesen drei Jahrzehnte zurecht vergessenen Pseudo-Schocker lohnt, Spinell hin oder her, schlicht überhaupt nicht.

Wertung:  (3 / 10)

(3 / 10)