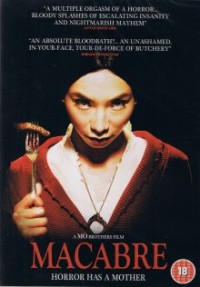

Degenerierte Wahnsinnige gibt es rund um den Globus. Fraglos auch in der Realität, im Speziellen aber im Horrorfilm. Ob in Großstadt oder Hinterland, Sicherheit und Idyll erweisen sich stets als trügerisch, wenn Serienkiller und Menschenfresser auf Beute lauern. Mit „Macabre“ steuerte 2009 auch die seit „The Raid“ im Aufmerksamkeitsaufwind befindliche Kinoindustrie Indonesiens ihren Teil zum effektvollen Blutvergießen bei. Dabei treiben die Regisseure Kimo Stamboel und Timo Tjahjanto („Killers“) – unter dem kollektiven Pseudonym The Mo Brothers – ihre nichtsahnenden Protagonisten ohne frische Ideen, dafür aber mit inszenatorischem Geschick zur Schlachtbank. Als Visitenkarte eine immerhin brauchbare Leistung.

Degenerierte Wahnsinnige gibt es rund um den Globus. Fraglos auch in der Realität, im Speziellen aber im Horrorfilm. Ob in Großstadt oder Hinterland, Sicherheit und Idyll erweisen sich stets als trügerisch, wenn Serienkiller und Menschenfresser auf Beute lauern. Mit „Macabre“ steuerte 2009 auch die seit „The Raid“ im Aufmerksamkeitsaufwind befindliche Kinoindustrie Indonesiens ihren Teil zum effektvollen Blutvergießen bei. Dabei treiben die Regisseure Kimo Stamboel und Timo Tjahjanto („Killers“) – unter dem kollektiven Pseudonym The Mo Brothers – ihre nichtsahnenden Protagonisten ohne frische Ideen, dafür aber mit inszenatorischem Geschick zur Schlachtbank. Als Visitenkarte eine immerhin brauchbare Leistung.

Das frisch verheiratete Paar Adjie (Ario Bayu) und Astrid (Sigi Wimala) unternimmt mit Freunden eine Reise, um Adjies entfremdete Schwester Ladya (Julie Estelle) zu besuchen. Kurz vor der Rückreise läuft ihnen im Dunkeln die katatonische Maya (Imelda Therinne) vors Auto und stammelt, sie wäre Opfer eines Überfalls geworden. Aufreißer Eko (Dendy Subangil) überzeugt die anderen nur zu gern von den Geboten der Nächstenliebe und ihre Pflicht, die junge Frau in ihr abgelegenes Domizil zu chauffieren. Dort, irgendwo am Ende des finsteren Waldes, besteht Mayas Mutter Dara (Shareefa Daanish) mit gefühlskalter Nüchternheit auf ein gemeinsames Abendessen. Der Beginn eines wahren Alptraums.

Denn Daras auffällige Jugendlichkeit rührt von einer speziellen Ernährungsweise her. Nein, nicht Veganismus, sondern klassischer Kannibalismus ist das Rezept eines langen Lebens. Vorzugsweise landen Neugeborene auf dem Speiseplan, aber auch Ausgewachsene Menschen (er)füllen Zweck und Magen. Durch Schlafmittel (passenderweise exakt zeitgleich) außer Gefecht gesetzt, werden die Gäste der von Daras Ziehkindern verantworteten Fleischverarbeitung zugeführt. Besonderes Augenmerk gilt der schwangeren Astrid, die sich dem Abendessen rechtzeitig entziehen und im Badezimmer verbarrikadieren kann. Der Rest ist standesgemäß ruppiges Sterben und verzweifelte Gegenwehr mit geringer Aussicht auf Rettung.

Formal spielen die „Mos“ durchaus reizvoll auf der Standard-Klaviatur des Splatterfilms. Die nicht zwingend ausufernde, aber doch zeigefreudig ausgebreitete Gewalt zitiert gern italienische Vorbilder (siehe Fulci und das Traktat der Augen) und dient sich Gorehounds zudem durch handgemachte Effekte an. Der Plot allerdings bleibt streng vorhersehbar, die Verhaltensweisen der alibihaften – und in Teilen fahrlässig mies gespielten – Figuren im Angesicht der Lebensgefahr nicht selten arg dümmlich. Das auch fürs Drehbuch verantwortliche Regisseurs-Duo kleidet die morbide Mär vom Fressen und gefressen werden zu selten in einen atmosphärisch stimmigen Rahmen. Die wenigen echten Spannungsmomente verhallen so ohne echte Tiefenwirkung. So gibt es hier trotz exotischem Flair nichts, was nicht zur Genüge aus artverwandten westlichen Produktionen bekannt wäre.

Wertung:  (4 / 10)

(4 / 10)