Dass namhafte Videospiele gelungene Kinoadaptionen vornehmlich ausklammern, weist im umtriebigen Unterhaltungspfuhl Hollywoods eine geradezu unrühmliche Tradition auf. Doch wer glaubt, mit überflüssigen Schnellschüssen des Kalibers „Super Mario Bros.“, „Double Dragon“, „Street Fighter“ oder „Mortal Kombat“ den qualitativ schier bodenlosen Tiefpunkt auf Zelluloid gebannter Polygoneskapaden bereits durchschritten zu haben, muss sich einmal mehr eines besseren belehren lassen.

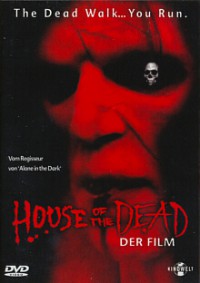

Mit latent talentloser Leichtigkeit vollführt nämlich der deutsche Exportregisseur Uwe Boll („Barschel – Mord in Genf?“, „Das erste Semester“) das brotlose Kunststück, sämtliche unsäglichen Vorreiter auf dem Glatteis verfilmter Computerertüchtigungen in Sachen kopfloser Banalität noch zu übertrumpfen. Domestiziert in handwerklicher Mittelklasse und realisiert mit einem beachtlichen Budget von 12 Millionen Dollar erzählt Boll die Vorgeschichte zum SEGA-Konsolen-Splatter „House of the Dead“ und entsendet im schalen Beigeschmack von „Resident Evil“ neuerliche Heerscharen von Untoten gegen minoritäre humanoide Opfergaben. Ein plausibles Handlungsgerüst lässt der Streifen dabei jedoch ebenso schmerzlich vermissen wie überzeugende Darsteller oder ein Fundament individueller Ideen.

Es ist unbeschwerte Ferienzeit, als die College-Kollegen und Freunde um Cynthia (Sonya Salomaa, „Wildfire“), und Greg (Will Sanderson, „The Mangler 2″) in emsiger Partylaune beschließen, an einem Rave auf der abgelegenen Isle de Muerte teilzunehmen. Als die Gruppe den Anschlussschlepper zur ersehnten Feierlichkeit verpasst, wird kurzerhand der grantige Schipper Victor Kirk (Jürgen Prochnow, „Das Boot“) nebst ungemütlichem Obermaat Salish (Clint Howard, „Ticks“) für die Überfahrt zur illustren Technosause rekrutiert. Auf dem düsteren Eiland angekommen, findet die Clique den Ort des Geschehens jedoch menschenleer vor. Statt spirituosengetränkter Raver huschen lediglich bedrohliche Schemen durch das Unterholz des bewaldeten Terrains.

Während die Gruppe kurz darauf durch die Wasserschutzpolizistin Jordan Casper (Ellie Cornell, „Halloween 4″), Rudy (Jonathan Cherry, „Final Destination 2″), sowie Hugh (Michael Eklund, „Killerbienen!“) und die Tänzerin Liberty (Kira Clavell, „Die Unicorn und der Aufstand der Elfen“) komplettiert wird, geben sich die mysteriösen Schatten als mordgierige Zombies zu erkennen. Doch zum Glück bessert sich Captain Kirk die Rentenkasse mit dem Schmuggel großkalibriger Schusswaffen auf, die im unvermeidlichen Gefecht mit den untoten Kreaturen dankbarerweise nicht einmal nachgeladen werden müssen. Mit vereinten Kräften gelingt es den Überlebenden, sich in einer alten Villa zu verschanzen. Doch erwartet die Verbliebenen in den verschachtelten Winkeln des vermeintlich sicheren Gemäuers eine unwesentlich größere Gefahr als die marodierende Meute belagernder Zombies: der Jahrhunderte alte Hexer Castillo Sermeno (David Palffy, „Urban Safari“).

Zwischen pumpendem Elektrosound und sprudelndem Kunstblut gelingt es Regisseur Uwe Boll zu keiner Zeit, sein uninspiriertes Splatter-Stakkato mit (untotem) Leben zu füllen. Garniert mit drögen Alibidialogen, stolpert das hundsmiserable Darstellerensemble durch unzählige Plotlöcher, taumelt ausdruckslos von einem belanglosen Scharmützel ins nächste. Stilistische Anleihen wie zirkulierende Kamerafahrten, Bullet-Time-Einstellungen, wüste Schnittmontagen und rasante Wechsel zwischen Fast- und Slow-Motion offerieren in erster Instanz zwar inszenatorisches Geschick, doch erscheint die Umsetzung der ermüdenden Schlachtszenarien zu beliebig und oftmals plump abgekupfert. In seiner schier greifbaren Transparenz erweckt „House of the Dead“ vielmehr den Eindruck, als wolle Uwe Boll dem kontroversen Billigfilmer Mike Mendez („The Convent“) den Rang der müde belächelten Trash-Hyäne abspenstig machen und sich seinerseits gütlich am formalen Aas stilbildender Regisseure delektieren.

Dabei erhebt der bar jeder Ironie inszenierte Streifen für sich keinerlei künstlerischen Anspruch, doch bleibt das Thema trotz vorherrschendem B-Flair verfehlt. Nicht zuletzt, weil der anvisierte Höhepunkt in Form eines verlustreichen Shoot-Outs bereits auf halber Strecke der Spielzeit über den Zuschauer hereinbricht und den visuellen Overkill rasch bis zur unvermeidlichen Ermüdung ausreizt. So verpufft selbst die anfangs noch wohlwollend zur Kenntnis genommene Integration original der Vorlage entnommener Spielsequenzen, die sich bei fortschreitender Zufuhr jedoch ebenso allmählich abnutzen, wie die zähen Gore-Intermezzi selbst. Was „House of the Dead“ auf der Habenseite bleibt ist ein bärbeißiger Jürgen Prochnow, B-Ikone Clint Howard und ein finales Aha-Erlebnis für alle Freunde des munteren Pixelblutbades. Der Rest ist eine krude Schlachtplatte mit marginalen Schauwerten. Uwe Boll, in der amerikanischen Filmindustrie vornehmlich abonniert auf stumpfe Sci-Fi- und Action-Vehikel der unteren B-Kanonade, räubert sich ungeniert durch bewährte Genrezutaten, vermag der Gattung des Zombie-Filmes jedoch keinerlei Neuerungen zu implizieren.

Wertung:  (2 / 10)

(2 / 10)