Die Degeneration einer Generation.

Die Degeneration einer Generation.

Es scheint ein ganz normaler Tag an einer ganz normalen Schule in einer ganz normalen amerikanischen Kleinstadt zu werden. Auf dem Sportplatz werden ambitionierte Jugendliche zu stahlharten Footballern gedrillt, während sich die Gedankenwelten anderer Schüler um Verliebtheit, Ausgrenzung oder kreative Selbstverwirklichung ranken. Ein Tag wie jeder andere, mit Intrigen und innerschulischen Klassenkämpfen. Bis die Jugendlichen Alex (Alex Frost) und Eric (Eric Deulen) beschließen, aus dem Schleier stereotyper Alltäglichkeiten auszubrechen. Schwer bewaffnet stürmen sie die Räumlichkeiten der Lehranstalt und richten ein Massaker unter Pädagogen und Mitschülern an.

Sich heiklen Themenkomplexen sozialpolitischer Schwerpunkte anzunehmen, scheint im Zeitalter der steten Diskussion um Gewalt in den Medien obligatorisch mit erhobenem oder gar zielgerichteten Zeigefinger einherzugehen. Umso erstaunlicher mutet da der Versuch des renommierten Regisseurs und Autors Gus Van Sant („Good Will Hunting“) an, in nüchternen Bildern und sanften Kameraeinstellungen den Amoklauf zweier Schüler an einer beliebigen amerikanischen Lehranstalt auf die Leinwand zu bannen. In einer Zeit, deren schockierende Gewaltexplosionen unter Pennälern sich in Schlagwörtern wie Columbine oder Erfurt tief ins interkontinentale Bewusstsein gebrannt haben, bemüht sich Van Sant um moralische Unbefangenheit. Nicht die Bilder stellen die Ambivalenz zwischen Recht und Unrecht her, sondern die abscheulichen Gräueltaten der mordenden Außenseiter selbst. So wahrt „Elephant“ in geradezu verstörender Beiläufigkeit die Distanz zu den dokumentierten Geschehnissen. Gus Van Sant versucht nicht auf angebliche Aggressionsquellen oder motivierende Ursachen zu deuten, sondern trotzt mutmaßenden Untertönen allein durch vage, unbegründbare Andeutungen.

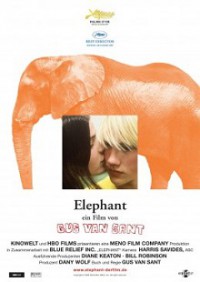

In diesem Zusammenhang darf die Existenzberechtigung eines solchen Beitrags durchaus in Frage gestellt werden, obgleich sich „Elephant“ trotz konsequenter Aussparung spekulativer Tonalität als klar artikuliertes Ausrufezeichen gegen Gewalt definiert. Gus Van Sants beklemmendes Opus benötigt schlicht keinerlei Erklärungsansätze oder Psychogramme der Täter; deren Intention hätte sich wohl auch als weitaus fragwürdiger und zwiespältiger erwiesen. Denn gerade, weil die Hintergründe nicht transparent dargelegt werden, sich die Gewalt nicht in explizit graphischer Darstellung entlädt, verleiht der Filmemacher seinem Werk einen Anstrich quälender Intensität. Lohn dieser außergewöhnlichen Arbeit bildete die Auszeichnung mit der Goldenen Palme bei den letztjährigen Filmfestspielen in Cannes.

Gedreht auf digitalem Speichermedium und begleitet von Diane Keaton („Was das Herz begehrt“) in Position der ausführenden Produzentin lässt „Elephant“ das Publikum in seiner semidokumentarischen Narration vollends im Stich. Gus Van Sant forciert den Betrachter, die vor Augen geführten Abläufe zu observieren und im Hinblick auf Erinnerungen an die eigene Schulzeit zu absorbieren. Belanglose Kommunikation zwischen Schülern, Cliquenbildung, Hackordnung – kaum hat man sich im wohl bekannten Mikrokosmos des Schulalltags zurechtgefunden, zerreißen Schüsse die ohnehin sorgenvolle Welt der sporadisch eingeführten Charaktere. Eine Welt, deren Bruchstück der Betrachter selbst ist. Und mag die finale Konfrontation mit der emotionslosen Entladung aufgestauter Aggression auch fingiert sein, die Aufarbeitung der erlebten 80 Minuten Film ist real.

Der Verzicht auf eine Jugendfreigabe der Verleihversion resultiert im übrigen aus der medialen Beiwohnung von Alan Clarkes 40 Minuten umspannenden Kurzfilm gleichen Namens aus dem Jahre 1989. Dieser reiht wortlos eine Vielzahl kaltblütiger Morde aneinander. Auch hier wird weder die Ursache noch die Motivation der Täter definiert. Alan Clarkes Film beeinflusste Gus Van Sant bei der Realisierung seines „Elephant“ maßgeblich.

Wertung:  (8 / 10)

(8 / 10)