„Is this painful gestalt really necessary?“ – Jane

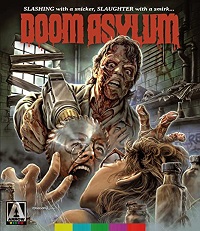

Der Slasher war längst seiner kommerziellen Zugkraft beraubt, als „Doom Asylum“ erstmals über die Mattscheiben des Erdenrunds flimmerte. Neben blutiger Gewalt sollte Albernheit zur Ehrenrettung des Genres beitragen. Allein: Es klappte nicht. So bleibt der Direct-to-Video-Beitrag vorrangig als erste Schauspielertüchtigung des späteren „Sex and the City“-Sternchens Kristin Davis in Erinnerung. Das übertriebene Auftreten der Besetzung, schreiend blöde Dialoge und Humor am Rande der (gescheiterten) Parodie sorgen immerhin bei der Trash-Klientel für erhobene Augenbrauen. Wer es beim Lesen eilig hat, kann also ruhig bereits hier aussteigen.

Apropos Aussteigen: Regisseur Richard Friedman („Phantom of the Mall: Eric’s Revenge“) bedient Budgetsphären, in denen ein Autounfall durch wildes Kameraschütteln herbeivisualisiert wird. Das ist Kinomagie für den schmalen Geldbeutel! Der einleitende Crash ereilt den erfolgreichen Anwalt Mitch Hansen (Michael Rogen, „Basket Case 2“) und Gespielin Judy (das spätere „Penthouse Pet“ Patty Mullen, „Frankenhooker“), die neben einer Hand gleich auch das Leben verliert. Der entstellte Mitch landet in der Pathologie, ist aber mitnichten tot. Mehr schon stinksauer, weshalb es dem Personal im morbiden Aufwachraum auch gleich ans Leder geht.

10 Jahre später: Judys Tochter Kiki (ebenfalls Mullen) reist mit Freund Mike (William Hay) und drei Kumpan*innen – darunter Hobby-Psychologin Jane (Davis) – zum Unglücksort. Ein Abstecher zur nahe gelegenen Irrenanstalt, wo ein Mörder sein Unwesen treiben soll, erscheint als Picknick-Kulisse bestens geeignet. Nur kann Kiki nicht ahnen, dass sich die urbane Legende ausgerechnet als Mutters Liebhaber Mitch entpuppt, der im Stile des „Phantoms der Oper“ durch die Gänge schleicht und mit dem Schicksal hadert. Neben Kiki & Co. stört auch die im Komplex probende Punkband der bevorzugt hysterisch lachenden Tina (Ruth Collins, „Cemetery High“) Mitchs Ruhe. Also macht er sich mit allerhand Gerätschaften daran, die Störenfriede auszumerzen.

Die Geschichte braucht Zeit, ehe der Aderlass an Fahrt gewinnt. Zur Tempoverschleppung tragen u. a. mehrere amouröse Slow-Motion-Traumsequenzen von Aufreißer Darnell (Harrison White, „I Got the Hook Up“) bei. Als Mitch endlich ein Einsehen hat, häufen sich erzählerische Entschuldigungen, warum die potentiellen Opfer allein durch die Anstalt streunen. Die Tötungsszenarien fallen mitunter splattrig aus, künden aber vom schmalen Finanzrahmen. Das umfasst auch die „Freddy Krueger meets Leatherface“-Maske des Unholds, die allenthalben nach Gummiüberzug schreit, der bei den Händen sogar nur bis knapp über die Handgelenke reicht. Bei so viel Albernheit können Mitchs zynische Kommentare kaum mehr zur qualitativen Schlagseite beitragen.

Wer’s schundig mag, kann durch bewusst überzogene Darstellerleistungen und krause Dialogzeilen (Tina: „Who’s going to kill now, killer?“) fraglos die Habenseite füllen. Nur erweisen sich die karikierenden Ansätze lediglich als humoristisch infantile Klischee-Kopien. Damit kommt dem comichaften Moment der nötige Charme abhanden. So reicht es für ein irgendwie kurioses, aber nie wirklich ansprechendes Potpourri aus Scherz und Gewalt, bei dem Friedman zumindest ein Ende serviert, das auch wirklich eines ist. Allerdings hat das, Güteklasse hin oder her, gerade im Horrorsujet noch nie übergeordnete Relevanz gehabt.

Wertung:  (4 / 10)

(4 / 10)