„You see things more clearly when you’re dead.”

„You see things more clearly when you’re dead.”

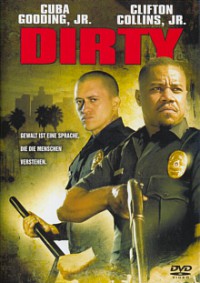

Der Mensch ist ein Tier mit Hang zur Selbstzerstörung. So oder so ähnlich könnte die Moral von der Geschicht‘ in Chris Fishers Cop-Thriller „Dirty“ lauten. Im sozialen Brennpunkt von Los Angeles wirft der Regisseur und Co-Autor die Polizisten Salim Adel (Cuba Gooding Jr., „Judgment Night”) und Armando Sancho (Clifton Collins Jr., „187”) in ein aussichtsloses Gefecht gegen Bandenkriminalität und Drogenhandel. Aussichtslos, weil die Ordnungshüter in diesem Krieg selbst ihre größten Feinde sind. Für ihren Vorgesetzten Spain (Keith David, „Dead Presidents“) erledigen sie illegale Geschäfte. Adel will nach oben, bemerkt jedoch nicht, dass seine Zeit bereits abgelaufen ist.

In der noch jungen Tradition von „Training Day“ nutzt Fisher Farbfilter und schnelle Schnitte für die Charakterisierung einer Metropole am Abgrund. Positive Aspekte, geschweige denn Identifikationsfiguren, sucht man vergebens. „Dirty“ ist seinem Titel entsprechend ein schmutziger Film, ein Mix aus Thriller und Drama, der sich nur zu gern im Dreck wälzt. Genau dort liegt sein Problem. Auch „Training Day“ weist einen Mangel an Authentizität auf. Die dunkle Seite des Mainstream zeigt Denzel Washington als Figur mit realistischen Zügen. Allerdings nimmt es der Film in seiner Gesamtheit mit der Realität nicht allzu genau.

Ein Paradebeispiel dieser Art ist Dennis Hoppers präzise beobachtetes Drama „Colors“. Auch dort wird Gewalt thematisiert, auch dort wird die Schattenseite der Gesellschaft beleuchtet. Mit dem feinen Unterschied, dass sich dieser keinen Klischees unterwirft. „Dirty“ liefert die Protagonisten einer Aufarbeitung aus, die jegliches Feingefühl vermissen lässt. Cuba Gooding Jr., immerhin Oscar-Preisträger, bemüht sich wieder richtig zu schauspielern. Aber es führt zu nichts, da Inszenator Chris Fisher („Nightstalker“) bevorzugt die „Fuck You“-Attitüde der Generation Gangsta Rap überstrapaziert. Er gefällt sich in der Rolle des Nihilisten. Kein Platz für Optimismus, es geht sowieso alles vor die Hunde.

Die Geschichte ist nicht nur ziellos, sondern auch ohne Aussagekraft. Dass die beiden Polizisten zur Abstumpfung tendieren, scheint verständlich. Ihr Weg in den Mahlstrom ist es nicht. Adel geht in seinem darbenden Hass soweit, ein verirrtes weißes Pärchen zu drangsalieren. Daneben lässt er sich bereits im Dienstwagen vollaufen und raunt leicht bekleideten Frauen aus dem Seitenfenster sexistische Parolen zu. Sein Partner, ein ehemaliges Gangmitglied, hadert nicht nur mit den Gespenstern der Vergangenheit, gerade die der Gegenwart lassen ihn wiederholt halluzinieren. Warum Sancho die Loyalität zum Kollegen aufrecht erhält, bleibt rätselhaft.

Der Plot rankt sich um einen Tag, den entscheidenden. Ein Drogendeal auf Geheiß des Vorgesetzten gibt den Anstoß für eine Entwicklung, die beide in ihr Verderben stürzt. Die allgegenwärtige, jedoch nur am Rande eingesetzte Gewalt dient nicht der Kontrastierung von Recht und Unrecht, sie ist die Grenzüberschreitung. „Dirty“ bedient nur das eine Extrem, darunter leidet vor allem die Glaubwürdigkeit. Chris Fisher tendiert zwischen Clip-Ästhetik und Gesellschaftskritik. Beides wirkt aufgesetzt, nichts geeignet für eine differenzierte Betrachtung des Themas. So scheitert sein Film in beinahe allen Belangen, weil er sich gegen den Anspruch und für die Polarisierung entscheidet. Am Ende bleibt nichts als Leere.

Wertung:  (4 / 10)

(4 / 10)