„Mein Analytiker hat mich gefragt: ‚Halten Sie Sex für schmutzig?’ und ich sagte ‚Ja, wenn man es richtig macht.’“ – Woody Allen

„Mein Analytiker hat mich gefragt: ‚Halten Sie Sex für schmutzig?’ und ich sagte ‚Ja, wenn man es richtig macht.’“ – Woody Allen

Der übliche Programmkinogänger sieht folgendermaßen aus: Dunkler oder alternativ grauer Rollkragenpullover, gepaart mit einem (bewusst!) abgerissenen Jackett, bevorzugt aus Wolle, dazu eng anliegende Jeans (Farbe variiert zwischen blau und schwarz). Die Brille ist entweder randlos oder mit Roger Willemsen-Gedenkrand, um die eigene Intellektualität dezent zu betonen. Im vormals leuchtenden Haar finden sich erste graue Strähnchen, die als sehr maskulin empfunden werden.

Er ist im allgemeinen unverheiratet, befindet sich aber immer in Begleitung von entweder einer Kollegin oder eines „guten Freundes“ aus Studientagen, mit dem man nach dem cineastischen Erlebnis noch in die alte Studentenkneipe gehen kann, um den Film gebührend zu diskutieren. Üblicherweise unterrichtet der Programmkinogänger Englisch und Politik an einer weiterführenden Schule.

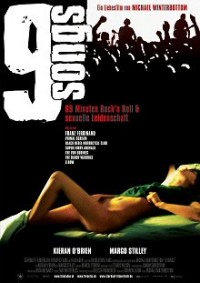

„9 Songs“ ist so ein Streifen, der wohl erst einmal nicht über das Programmkino hinauskommen wird. Regisseur Michael Winterbottom („Code 46″) hat einen Film geschaffen, der sein öffentliches Interesse hauptsächlich aus der expliziten Darstellung von Sex in einem nicht-französischen Film zieht. Zur Story ist nicht viel zu sagen: Bei einem Konzert in treffen sich der Engländer Matt (Kieran O’Brien) und die amerikanische Studentin Lisa (Margot Stilley). Sie verbringen eine wunderbare Zeit mit Sex und auf Konzerten, doch eines Tages eröffnet Lisa, dass sie zurück in die USA muss.

Winterbottom wollte ursprünglich den Roman „Plattform“ von Michel Houellebecq verfilmen. Der Autor entschied sich dann jedoch, das lieber in die eigenen Hände zu nehmen. „Plattform“ handelt von der Kommerzialisierung des Sextourismus und, wie bei Houellebecq üblich, kommunizieren die Figuren zu einem großen Teil via Koitus. Von diesem Aspekt konnte Winterbottom sich wohl nicht befreien. Die Dialoge jedenfalls sind im besten Fall hingerotzt, die deutschen Untertitel tun ihr übriges. „Dring in mich ein“ ist als weiße Schrift auf körnigem Boden weder sexy noch irgendwie erotisch.

Die Darsteller arbeiten im wahrsten Sinne des Wortes mit vollem Körpereinsatz. Ja, die Szenen sind echt – was sie nicht unbedingt erotisch macht. Dieser kalkulierte Schock geht erst einmal nach hinten los. Das Ziel des Regisseurs, „echte Liebe“ zu zeigen, geht durch die etwas unkontrollierte Handkamera verloren. Einzig zwei Szenen haben den Eindruck hinterlassen, dass Emotionen in diesem Film eine Rolle spielen: einmal wird Lisa von Matt oral befriedigt und die Kamera verweilt ausnahmsweise auf ihrem Gesicht. Die Reflektion des Minenspiels lässt schon eine gewisse Erotik aufkommen. Andererseits sieht Matt Lisa einmal zu, wie sie sich mit mechanischer Hilfe selbst befriedigt. Hier hat sein teils genießender, teils sehnsüchtiger Gesichtsausdruck durchaus Qualitäten. Ansonsten handelt es sich um eine recht wackelige Fleischbeschau – unterlegt mit sanften Klaviertönen.

Unterbrochen werden die Sexszenen von zwei Aspekten: Einmal durch insgesamt acht Konzertbesuche bei Bands wie The Dandy Warhols, Franz Ferdinand, Black Rebel Motorcycle Club oder Primal Scream sowie von Aufnahmen von Matt allein in der Antarktis. Die Bandaufnahmen haben die Qualität eines mittelmäßigen Bootlegs, die Musik, deren Texte immer wieder auf die „Handlung“ eingehen, ist einfach mal gut. Die Symbolik der Antarktis ist unerträglich. Ja, nachdem Lisa wieder in die Staaten geflogen ist, ist Matt einsam. Und um das visuell auch unstrittig umzusetzen, stapft er mehrere Szenen lang allein durchs ewige Weiß des kältesten aller Kontinente und lässt uns an seinen Gedanken über Erinnerung teilhaben. Das hätte es wirklich nicht gebraucht.

Welche Lehren zieht nun unser Lehrer aus „9 Songs“? Er versteht jetzt endlich die Musik seiner Schüler? Vermutlich nicht. Bei den Sexszenen ging mitunter ein Raunen durch die Menge. Bildet sich da vielleicht eine neue sexuell/kulturelle Revolution heraus, die nicht länger auf andeuten, sondern auf draufhalten basiert? Vermutlich auch nicht. Sehen wir den Tatsachen ins Auge: So viel „9 Songs“ zeigt, so wenig sieht man. Es ist ein banales Filmchen von knapp über einer Stunde Laufzeit, der einen kaum berührt. Nicht mal die gewollten Schockeffekte, etwa ein erregierter Penis im Mund einer Schauspielerin, zünden. Natürlich gibt es in einschlägigen Foren Diskussionen mit Titeln wie „Am I the only person who thinks this is just wrong?!“, aber nicht mal da echauffieren sich die Verfasser wirklich. Ansonsten einfach ein Stück Zelluloid zum abhaken und vergessen.

Wertung:  (3 / 10)

(3 / 10)